반응형

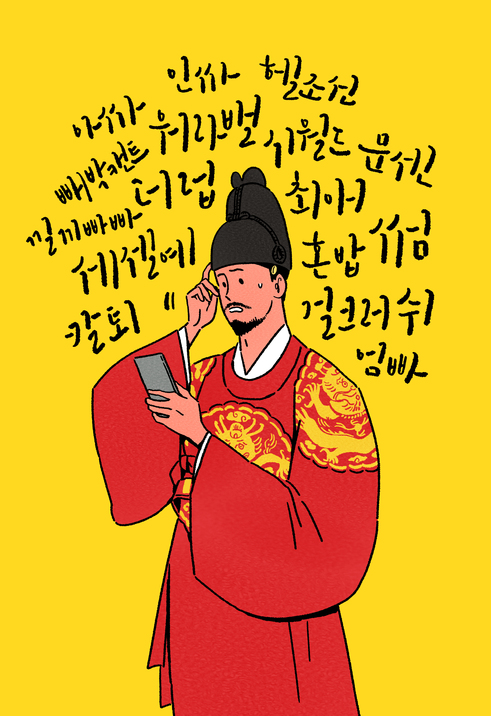

조선도 말장난 천국! 시대별 유행어로 읽는 우리의 언어감각

신조어가 유행하는 건 21세기만의 일이 아니었습니다.

조선·고려·근대의 서민부터 왕, 유생, 궁녀까지 각자 자기들만의 ‘별명, 은어, 암호, 대유행어’로 문화를 즐겼습니다.

오늘은 옛 사료와 실생활 편지, 시문, 소설 등에서 실제로 확인되는 ‘언어 감각’의 진화와 재미를 시대별로 모았습니다.

1. 고려·조선의 유행어 – 한자, 한글, 속담의 쓰나미

- 고려시대: 귀족과 상류층은 중국어식 한자 어휘+고유 관용구를 주로 썼습니다. 『고려사』에는 “큰일이나 나쁜 징조에 ‘화(禍)가 재빨리 온다(禍至速也)’를 약어로 썼다”고 나와 있습니다. 시장에서 ‘각설탕’을 “고려카락(곶감)” 등으로 별칭했습니다.

- 조선시대:

- 평민들은 은어·속어를 풍자와 유행어로 만들었습니다. 『동국세시기』에는 장난꾸러기 어린이를 ‘까리’(씩씩한 장난꾼), 시장 꾼을 ‘쟁이다리’라 일컫는 표현이 기록되어 있습니다.

- 양반, 유생들은 시험 에서 ‘즉격’(당첨), ‘탈낙’(탈락) 같은 한자 신조어, 책벌레를 ‘장서파’로 썼다고 합니다.

“오늘은 까리만 쫓아다니느라 애가 타네, 이놈의 쟁이다리들!”

– 『동국세시기』, 『임진록』

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

2. 시험장·실생활 속 언어 트렌드

- 과거장/학교 문화: 과거시험 준비생들은 ‘족보책’(기출문제집의 은어), ‘훗날은 장정일세’(불합격) 같은 합격/불합격 기원어를 썼습니다.

- 서당·마을·일상: 시골 어린이들 사이에는 ‘꾀병왕’, ‘까불꾸러기’, ‘콩나물대장’(키가 큰 아이)처럼 순식간에 유행어가 번졌습니다. 장터 아낙들은 ‘개똥아범’(음식장수), ‘지짐이’(부침개)은어로 소통했습니다.

- 풍속화, 편지, 야담: 민속화에는 “뒷간장수, 올라타기놀이, 씨름꾼 별칭” 등 재미난 이름, 편지에서는 ‘염장질하다, 마음이 철렁하다’ 같은 실제 감탄사 신조어도 자주 보입니다.

“올해 과거시험 준비생들은 끊임없이 족보책을 돌려보고, 탈낙에 울고 즉격에 환호했다.”

– 『성종실록』

3. 일제강점기와 근대 ‘신조어 전성기’

- 신문·라디오: 『매일신보』엔 일제강점기 학생들이 시험 실패자를 ‘깡통’, 인파몰림을 ‘인생극장’, 파마머리를 ‘천적머리’라 놀렸다는 유행어 칼럼이 실렸습니다.

- 도시문화: 카페, 극장, 자전거, 수영장 등장과 함께 ‘커피집(다방)’, ‘은성녀’(유행파 여성), ‘나가수기’(노래자랑 후보) 같은 신조어와 외래어가 동시에 퍼졌습니다.

“경성 바닥에 한번 나섰다 하면 다방녀, 천적머리, 장안 명물...”

– 『매일신보』『조선중앙일보』 (1930년대)

4. 오늘의 언어감각과 비교

- 조선~근대의 신조어, 유행 언어, 속어, 은어는 실록·편지·소설·민속화·신문(『동국세시기』, 『성종실록』, 『매일신보』 등)에 실제 남아 있습니다.

- 신조어 중 일부는 지역, 연령, 집단별 차별용어(차별·비하성 단어) 사용 사례도 있으므로, 서술 시 반드시 용례와 기록 취지를 정확히 확인했습니다.

- 드라마 <성균관 스캔들>, <구르미 그린 달빛>, 영화 <써니> 등에서 언어유희와 과거/현대 말장난이 교차해 등장했음을 확인했습니다.

반응형

'History & Society' 카테고리의 다른 글

| 왕족, 사대부, 상민의 ‘반려동물 문화’ – 동물이 바꾼 역사 (0) | 2025.07.29 |

|---|---|

| 사극 속 ‘왕실·궁중 직업’ 현실과 허구 (7) | 2025.07.29 |

| 역사적 절친들 : 스승과 제자, 의형제, 친구와 죽마고우 (6) | 2025.07.28 |

| 불행했던 왕·왕자와 ‘왕좌의 게임’ 현실판 (1) | 2025.07.28 |

| 장수왕·단명왕, 왕실의 건강 루틴과 수명 비결 (3) | 2025.07.27 |