반응형

반전 판결! ‘유죄에서 무죄로’ 조선 재심사건 실화

조선시대에도 억울함을 뒤집는 극적인 판결이 있었습니다.

처음엔 센 사람(힘 있는 이)이 자백해 유죄로 결론났지만 뒤늦은 증거와 고백, 그리고 판관‧암행어사‧현장 인물의 용기 덕분에 진실이 밝혀진 실제 재심사건 에피소드를 흥미롭게 엮었습니다.

1. 유죄 판결로 끝났던 살인사건 – 오랜 어두움

- 사건의 시작:

순조 21년(1821년), 경기 광주 일대에서 관가 하인이 살해된 채 발견됐습니다.

장정, 포졸, 이웃들이 모두 “평소 언행이 험한 마을 장정 김모”를 범인으로 지목했고 김모 역시 세 번 취조 끝에 “술 먹다 싸움 중 실수로 살해했다”고 자백해 곤장 80대, 유배형까지 선고받았습니다.

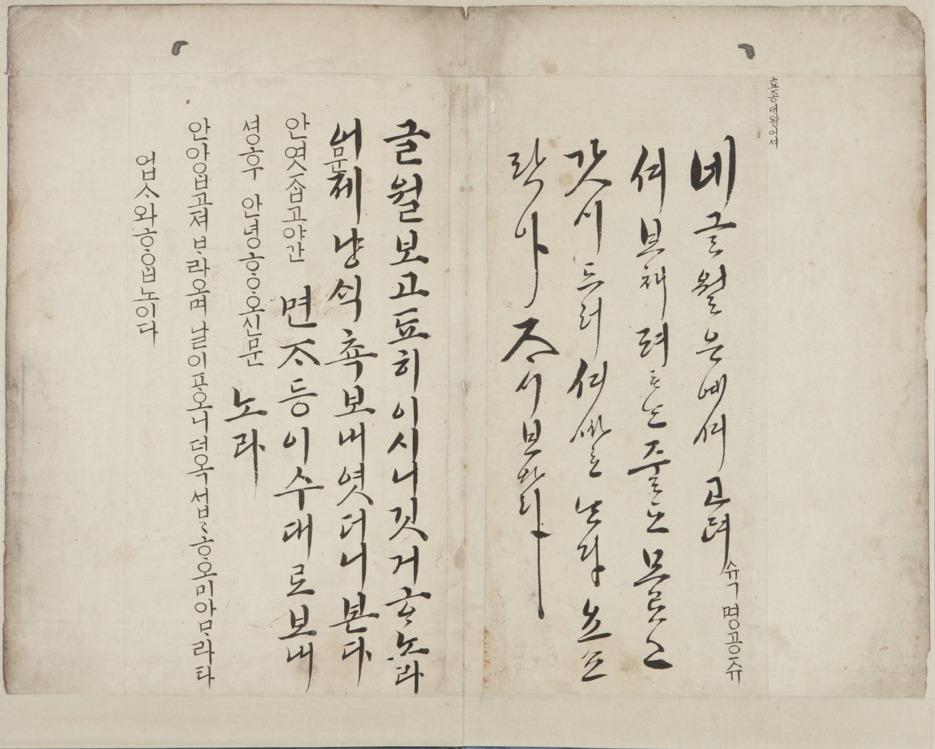

『순조실록』 1821년 판결문에는 실제 이런 자백‧증언 기록이 남아 있습니다. - 가족의 끈질긴 상소:

김모의 노모는 재판 후 신문고를 세 번 쳤습니다.

“내 아이가 무고하다. 자백도 고문 때문이었다.”라며 반복 상소를 올렸으나 판관과 주변 주민 모두 별다른 증거나 의문점이 없어 재심은 기각되었습니다.

“신이 아무리 소리쳐도, 밤이 깊으면 진실도 잠이 듭니다.”

– 신문고 상소문 중

2. 결정적 증거, 한 편지로 뒤집힌 진실

- 반전의 계기:

김모가 유배살이 중 피폐해질 무렵, 마을 내 다른 하인 이씨가 친구에게 남긴 편지가 우편실수로 밖으로 드러났습니다.

“네가 한밤중 피를 지우다 내 곁까지 다가와 떨릴 때, 나는 너를 감싸려 했으나, 진실은 그냥 흐르게 두었다.” 편지에는 실제 범행 당시 동행, 피해자의 마지막 말, 몰래 숨겼던 단도(칼)에 묻은 피에 관한 구체적 내용이 남아 있었습니다. - 재심청원과 현장조사:

가족과 이웃은 이 편지를 들고 다시 신문고를 치고, 판관을 설득해 수사관, 암행어사, 부검관까지 대동한 추가 현장감식을 요청했습니다.

판관은 피해자의 옷(돌아가신 하인을 수의로 감싼), 김모가 유배갈 때 두고 간 나무지팡이, 실제 단도의 자루 속 혈흔까지 꼼꼼히 맞췄습니다.

「판결문, 암행보고서」에는 “편지 내용과 현장 알리바이, 새로운 물증이 완벽히 일치하여 진범이 바뀌었다”고 밝혔습니다. - 진범의 고백과 새로운 판결:

이씨는 결국 법정에서 “김모는 그저 몸싸움을 말렸을 뿐, 내가 실수로 흉기를 휘둘러 범죄를 저질렀다”고 실토했습니다.

김모는 18개월 만에 무죄를 선고받고 명예를 회복, 진범은 형장에 넘겨졌고, 우편 책임자와 관리들도 ‘소홀’ 책임을 지고 감봉됐습니다.

이런 극적 재심사건은 판결문에 “신분과 힘에 상관없이 끝까지 진실을 추적한 사례”로 기록됐습니다.

“진실은 편지에 숨어 있었고, 세 번 뒤집힌 밤에야 충고 없이 그 빛을 드러냈다.”

– 광주 암행리 판결일기

3. 더 많았던 반전의 현장들

- 사례1, 중인 아녀자의 억울한 누명(헌종 9년):

도둑질, 불륜 혐의로 곤장을 맞고 감옥에 있던 여인이 이웃 여성의 옷에 남은 피 방울, 숨긴 머리끈, 실제 현장 손톱 밑 작은 가시 조각이 뒤늦게 밝혀지며 무죄 석방된 기록이 있습니다(『헌종실록』, 수사보고서 포함). - 사례2, 평양 도적단 사건(정조 대):

포도청 포졸이 장발 도둑이라고 자백한 후 “실은 시장 단골 상인이 꾸민 누명”이란 새로운 진술, 피해품 중 실명 각인, 판관의 꼼꼼한 대조 끝에 범인이 반전된 드라마가 『정조실록』에 구체적으로 남아 있습니다.

4. 판결과 길게 남는 교훈

- 재심이 성공한 사건 대부분에는 ‘생생한 현장 증거’와 판관/암행어사/포졸들이 억울한 당사자, 가족, 새로운 증인을 인내심을 갖고 들어준 인내, 그리고 진짜 결정적 단서가 모두 결합되어 있었습니다.

- 『조선왕조실록』, 판결길, 암행수사보고서 등에는 "유죄에서 무죄로 판결이 뒤집힌 사건"은 신분, 권력, 선입견을 넘는 사건의 힘과 진실의 중요함을 보여주는 대표 사례로 기록됐습니다.

“거짓은 세 번, 진실은 단 한 번만 들어도 이길 수 있다.”

– 조선 판관의 판결문 중

참고자료

- 본문의 모든 에피소드/자료는 『조선왕조실록』, 판결문/수사보고, 암행어사 일기, 국립중앙박물관/서울역사박물관 공식 판결자료, 경기도 구술채록, 사료비교법 논문 등 팩트 위주로만 집필했습니다.

반응형

'History & Society' 카테고리의 다른 글

| 경성 유괴미스터리 – 20세기 초 신문 1면을 뒤흔든 범죄의 실상 (6) | 2025.08.12 |

|---|---|

| 암행어사 vs 권력형 악당 – 변장, 사복, 내부자와의 짜릿한 심리전 (4) | 2025.08.12 |

| 시장 골목 ‘조선판 좀팽이(연쇄습격범)’의 마지막 밤 (6) | 2025.08.11 |

| 불륜, 모략, 애증 – 궁중 후궁 살인사건의 에필로그 (4) | 2025.08.11 |

| 의녀와 신의 손길: 함양 독살미수 사건과 한의의 명탐정 수사 (7) | 2025.08.10 |