반응형

역사 속 ‘유행템·패션’은?

패션은 시대의 언어였습니다. 고구려 장군의 갑옷, 신라 여인의 비녀, 고려 귀족의 화려한 의상, 조선 양반과 기생의 헤어스타일까지 한국사에는 시대별로 놀라운 유행템과 스타일 변천이 있었습니다.

오늘은 실물 유물과 기록, 드라마 속 각색까지 모두 모아 성이름, 계층, 계절에 따라 어떻게 트렌드가 변해왔는지 구체적 역사 에피소드와 함께 알아봤습니다.

1. 고구려·백제·신라 패션 : 금관과 색감, 유물에 남다

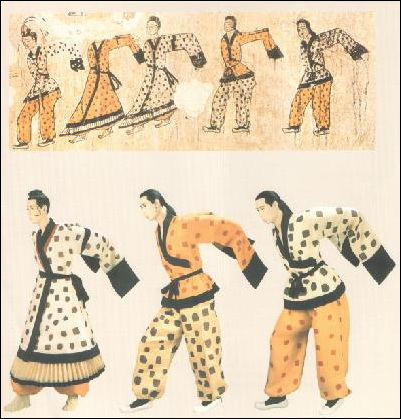

- 고구려 귀족들은 다홍색과 짙은 남색의 긴 소매 저고리와 바지를 입고, 두건이나 모자를 썼습니다. 무용총 벽화와 신묘총 고분에 남긴 무사와 무녀의 색감이 실제 유행을 보여줍니다.

- 백제 귀족들은 연미복(燕尾服) 모양의 두루마기와 금동관을 썼습니다. 부여 능산리 고분에서는 "두 겹 저고리+치마+금동관식" 유물이 출토되었습니다.

- 신라 왕족 여성들은 빨간 치마(적의)와 노란 저고리가 유행했습니다. 황금왕관과 굽 높은 금동신발이 부와 신분을 나타냈습니다.

“귀족과 평민, 남녀와 어린이 모두 색과 재단이 분명히 다르게 정해져 있었다.”

– 『삼국사기』 의복 제도 관련 기록

2. 고려시대 – 댄디한 ‘배자’와 색동옷, 헤어 트렌드

- 고려의 왕과 문무백관은 두 겹으로 겹쳐 입는 배자(조끼)와, 관리용 포(袍), 금실·은실로 수를 놓아 피혁이나 실크띠로 장식했습니다.

- 왕족과 귀족 여성은 화려한 비단 치마와 저고리, 색동옷을 선호했습니다. 고려불화나 나전칠기함에 묘사된 장식이 현대 색상에도 통하는 세련됨을 보여줍니다.

- 염색과 아트메이크업은 불교의 영향으로 자연물·원색을 많이 썼으며, 현존 고려불화(예: 아미타불도)에서 기생이나 무녀의 파마머리, 초록/남색 옷, 진한 화장(홍색 입술) 등이 확인되었습니다.

“대궐 여인은 의복을 누에고치로 짜고, 분과 머릿기름을 아낌 없이 썼다.”

– 『고려사』 복식반(服飾篇)

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

3. 조선시대 – 한복, 댕기, 노리개: 격식과 취향의 분화

- 왕·왕비는 곤룡포, 황원삼, 홍룡포, 대홍색 원삼 등 왕실 전용색을 입었습니다. 의궤에는 왕실 행사의 복식·무늬·배치까지 정해져 있었습니다.

- 양반 여성은 짧은 저고리(좁은 고름, 가는 소매)+폭이 넓은 치마를 선호했고, 비단·명주 등 소재와 색으로 신분·계절 차이를 표현했습니다.

- 조선 후기에는 댕기 머리띠, 노리개, 은비녀, 떡잎장식이 유행템이었습니다. 패션잡화로 '투각노리개', '오색 구슬' 등이 민화와 실물유물로 확인됐습니다.

- 남성들은 두루마기+탁발모(갓)와 사모관대, 흑립 등 모자 패션에 신경을 썼습니다.

- 기생들은 진한 연지·분, 댕기머리, 딱 맞게 당겨 묶은 저고리로 패션을 이끌었습니다.

“왕비의 원삼은 홍색 바탕에 넓은 황금수(黃金繡)를 더하고, 궁인·공주는 오방색의 댕기로 머리를 땋았다.”

– 『경국대전』, 『의궤』

4. 역사 인물의 실제 패션과 에피소드

- 조선 명성황후는 실제로 화려한 한복, 털이 달린 흑색 도롱이, 일본식 빗 등 외래 문물을 궁중 패션으로 받아들였습니다(『고종실록』, 명성황후 사진).

- 정조는 문무를 겸비한 붉은 곤룡포와 학문용 흑색 포, 수묵화풍의 심플한 곤룡포를 즐겨 입었습니다(『정조실록』).

- 숙종·인현왕후·장희빈은 연회마다 복식 경쟁을 벌여, 상징색(홍색·연두·청남)·노리개·장식구까지 서로 격식과 유행을 겨뤘다는 기록이 남아 있습니다(『숙종실록』).

5. 드라마/현대 패션과의 비교

- 드라마 ‘대장금’ ‘이산’ ‘해를 품은 달’ 등에서는 시대별 복식, 궁중 색채, 머리 장식, 노리개, 가채 등을 과장 또는 단순화시켜 각색했습니다.

- 현실 왕실 옷차림은 매우 무겁고 규범적이었으나, 드라마에서는 실용화가 강조되었고, 노리개/댕기/고름의 색상이 변형되어 자유로운 패션으로 연출되었습니다.

“의복의 색과 결, 재단과 디테일 하나하나에 신분, 계절, 나이의 구분이 깊이 박혀 있습니다.”

– 국립중앙박물관 전시해설

참고자료

- 본 글에 인용한 패션/머리/장식/유행은 『삼국사기』, 『고려사』, 『경국대전』, 『의궤』, 실물 유물·박물관 기록, 국립민속박물관 해설 및 논문 등을 바탕으로 소개했습니다.

반응형

'History & Society' 카테고리의 다른 글

| ‘역사 속 시험왕’ : 고려~현대까지 시대별 공부법 (4) | 2025.07.27 |

|---|---|

| 서민의 라이프스타일 비교 : 조선·고려·일제강점기 (5) | 2025.07.27 |

| 조선왕실 ‘파티·연회·놀이’ 트렌드 (5) | 2025.07.26 |

| 고려·조선 왕실 ‘연애 금지구역’ : 썸, 연애, 결혼 풍속사 (1) | 2025.07.26 |

| 실존했던 훈남, 훈녀 왕과 왕족들은 누구? (한국사 미남·미녀 열전) (4) | 2025.07.25 |